お子さまの肌はとても薄くてデリケート。乾燥や刺激に敏感で、湿疹やあせも、感染症などのトラブルが起きやすい特徴があります。また、成長とともに肌の状態も変わるため、年齢に合ったスキンケアや治療が大切です。当院では、お子さま一人ひとりの肌に合わせたやさしい診療を心がけています。

生後すぐの赤ちゃんによく見られる皮ふトラブルで、顔や体に赤みやブツブツができます。皮脂の影響や肌のバリアが未熟なことが原因です。毎日のやさしい洗浄と保湿が大切で、多くは自然に良くなります。

生後すぐの赤ちゃんに多く、頭や顔に黄色いかさぶたやフケのようなものが出ます。皮脂の分泌が多いことが原因です。ぬるま湯でやさしく洗い、保湿や外用薬でケアします。自然に治ることがほとんどです。

かゆみのある湿疹が、良くなったり悪くなったりを繰り返す慢性的な皮膚の病気です。 特に乳幼児や小児に多く見られ、肌が乾燥しやすくバリア機能が低下しているため、早めのケアが大切です。 症状に合わせた外用薬の処方やスキンケアのアドバイスも行っています。

突然あらわれるかゆみのある、蚊にさされたような膨疹と呼ばれる発疹が特徴です。食物アレルギーのこともありますが、小児ではカゼをひいた時に出やすいです。多くは数時間から数日で自然に治まりますが、かゆみが強い場合は抗ヒスタミン薬などを使って症状を抑えます。

ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)が皮膚に感染することでできる、表面が硬く盛り上がった小さな腫瘤です。

足裏や手にできやすく、他の部位や人にうつる可能性があるため、早めの治療が重要です。 液体窒素による凍結療法などで治療を行います。

ウイルスによって皮膚にできる小さな光沢のあるいぼです。子どもによく見られ、かゆみを伴うこともあります。触ったり引っかいたりすると他の場所に広がるため注意が必要です。治療はピンセットで一つ一つ取り除く「摘除」がありますが、痛みで泣いてしまう子が多いです。自然治癒が期待できるため、当院では基本的に摘除は行っておりません。

虫さされや湿疹をひっかいてできた傷から細菌が入って広がる皮ふの感染症です。水ぶくれやかさぶたができ、かゆみをともないます。抗菌薬のぬり薬や飲み薬で治療します。

水ぼうそうウイルスによる感染症で、かゆみのある赤い発しんや水ぶくれが全身に広がります。熱が出ることもあります。発しんがかさぶたになるまで登園・登校はお休みします。抗ウイルス薬の飲み薬で治療します。

ウイルスによる夏に多い感染症で、手のひら・足のうら・口の中に発しんや水ぶくれができます。熱が出ることもありますが、特効薬はなく、たいていは数日で自然に治ります。口の中が痛くて食べにくくなることがあります。

パルボウイルスB19による感染症で、顔が「りんごのように赤く」なることが特徴です。軽い発熱や体調不良を伴い、その後、頬の赤み、手足へと発疹が広がります。皮ふ症状が出るころには感染力はなくなっています。主に子供に見られ、治療は症状を和らげる対症療法が中心で、通常は自然に回復します。

思春期のにきびは、ホルモンの影響で皮脂が増え、毛穴がつまることでできます。顔や背中に赤いブツブツや白いできものができやすくなります。洗顔や保湿、症状に応じた外用薬での治療が大切です。生活習慣とも関係があり、睡眠不足やストレス、偏った食事などで悪化しやすくなります。皮ふを清潔に保ちつつ、バランスのよい食事や十分な睡眠を心がけることも大切です。

多汗症は、ホルモンの影響や緊張などで汗が多く出る状態です。わきや手のひらに多く、お子様の場合、学校生活に影響することもあります。外用薬での治療で改善が期待できます。

その他、学校で転んでケガをした、やけどした、トゲがささった、虫に刺されたなど、どのようなお悩みでも構いません。お気軽にご相談ください。

成人のアトピー性皮膚炎は、乾燥やかゆみを伴う慢性的な皮膚疾患です。子どもの頃に発症することが多いですが、大人になってから新たに発症することもあります。治療は、保湿を基本に、炎症を抑えるステロイドや免疫抑制剤が使用されます。

かゆみを伴う赤い発疹が突然あらわれる皮膚疾患で、アレルギー、ストレス、疲労、薬剤、感染などが原因とされていますが、そのほとんどは原因不明に分類されます。多くは一過性で自然に治まりますが、一部の方で長引く慢性じんましんとされ、長期の治療が必要になることがあります。抗ヒスタミン薬の内服で治療を行います。

思春期を過ぎた後にできるニキビで、特に口周りやあご、フェイスラインにできやすいのが特徴です。ホルモンバランスの乱れ、ストレス、乾燥、生活習慣の乱れなどが原因とされます。思春期ニキビと違い、炎症が長引きやすく、跡が残ることもあります。治療には適切なスキンケアや内服薬・外用薬が使われ、生活習慣の見直しも重要です。

手にできるかゆみや赤み、ひび割れ、皮むけなどの炎症性皮膚疾患で、水仕事や消毒、石けん、アルコール消毒などの刺激が原因で起こります。特に主婦(主夫)や医療従事者、美容師など、手を頻繁に使う人に多く見られます。症状が進行すると痛みや出血を伴うこともあり、日常生活に支障をきたすことがあります。治療にはステロイド外用薬や保湿剤を使用し、刺激物を避けることが大切です。予防には手袋の着用や保湿ケアが効果的です。

カビの一種である真菌によって引き起こされる皮膚感染症です。主に足や股間に発症し、かゆみや赤い発疹、水ぶくれが現れます。湿気や通気性が悪い場所で感染しやすく、足を清潔に保つことが予防に大切です。治療には抗真菌薬の外用薬を行います。

水ぼうそうのウイルスが体内に残り、免疫力の低下などをきっかけに再活性化して発症します。体の片側にピリピリとした痛みと小さな水ぶくれが帯状にあらわれるのが特徴です。高齢者に多く、抗ウイルス薬による早期治療が後遺症予防に重要です。

単純ヘルペスウイルスによって唇や口のまわりに水ぶくれができる感染症です。疲れやストレス、風邪などで免疫が落ちたときに再発しやすく、チクチク・ピリピリとした前兆のあとに症状が出ます。抗ウイルス薬の内服や外用で治療します。

皮膚が赤く盛り上がり、銀白色のかさぶたのようなフケができる慢性の皮膚病です。ひじ、ひざ、頭皮などにできやすいのが特徴です。かゆみを伴うこともあり、生活習慣も関係します。治療は程度により、外用や内服薬で行います。

突然髪の毛が円形に抜け落ちる自己免疫性の脱毛症です。免疫の異常により、自分の毛根が攻撃されて毛が抜けると考えられています。軽度の場合は自然に治ることもありますが、程度に応じて外用、内服治療などを行います。

うおのめたこは、皮膚に繰り返し圧力や摩擦がかかることで角質が厚くなりできるものです。うおのめは中心に芯があり、押すと痛みがありますが、たこは広く硬くなっていて痛みは少ないのが特徴です。当院では角質を削ったり、角質を柔らかくするお薬で治療を行います。合わない靴や歩き方が原因となることが多く、適切な靴の選び方も大切です。

加齢に伴ってできる良性の皮膚腫瘍で、「老人性いぼ」とも呼ばれます。顔や背中、胸などに褐色~黒色の、盛り上がったざらついた斑点として現れます。皮膚がんとの鑑別が必要であり、ダーモスコピーという拡大鏡を用いて診断を行います。液体窒素で除去できます。

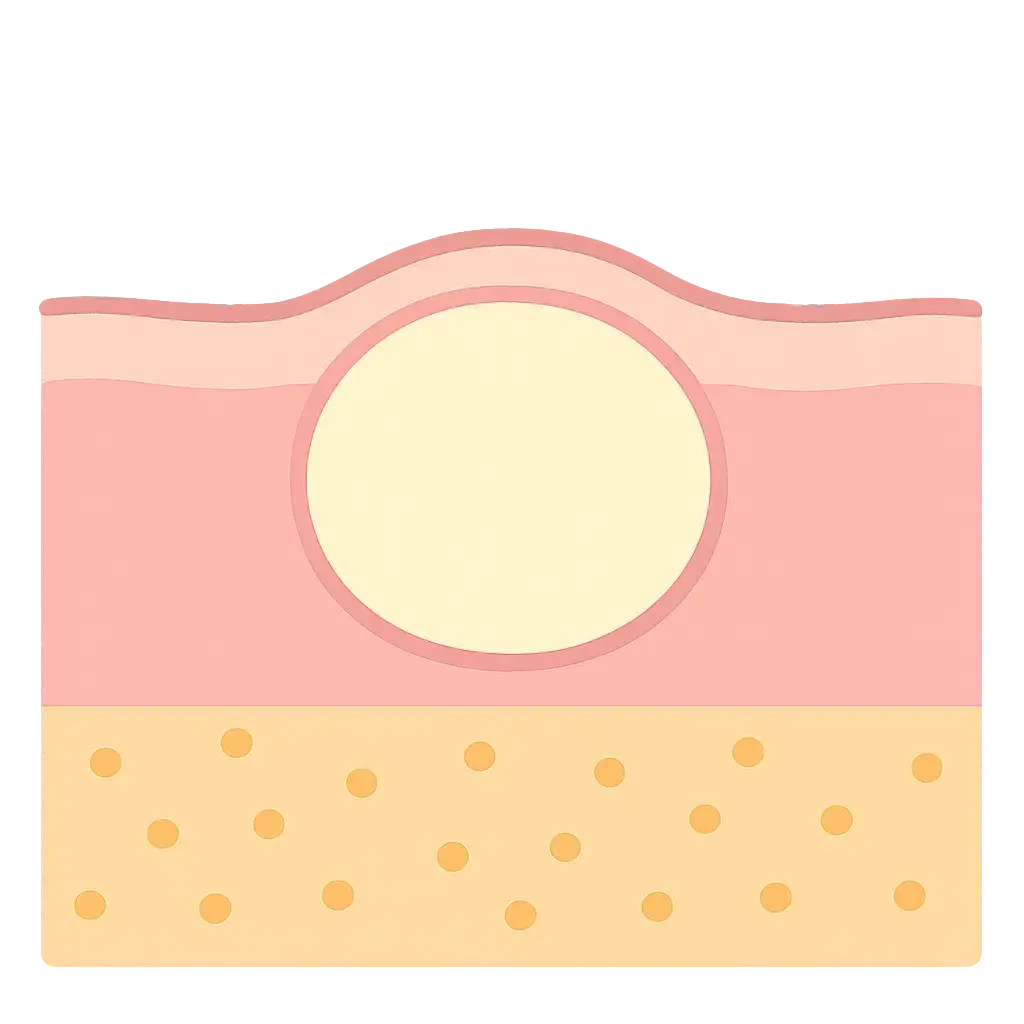

皮膚の下にできる良性のしこりで、毛穴の奥に皮脂や角質がたまってできる袋状のできものです。顔や背中、首などにできやすく、中央に黒い点(開口部)が見られることもあります。通常は痛みがありませんが、細菌感染すると赤く腫れて痛みや膿が出ることもあるため、抗生剤の内服や切開排膿を行うこともあります。根本治療は袋ごと摘出する必要があります。当院でも処置を行なっておりますのでお気軽にご相談ください。※大きさや部位によっては対応できず、他院を紹介することもあります。

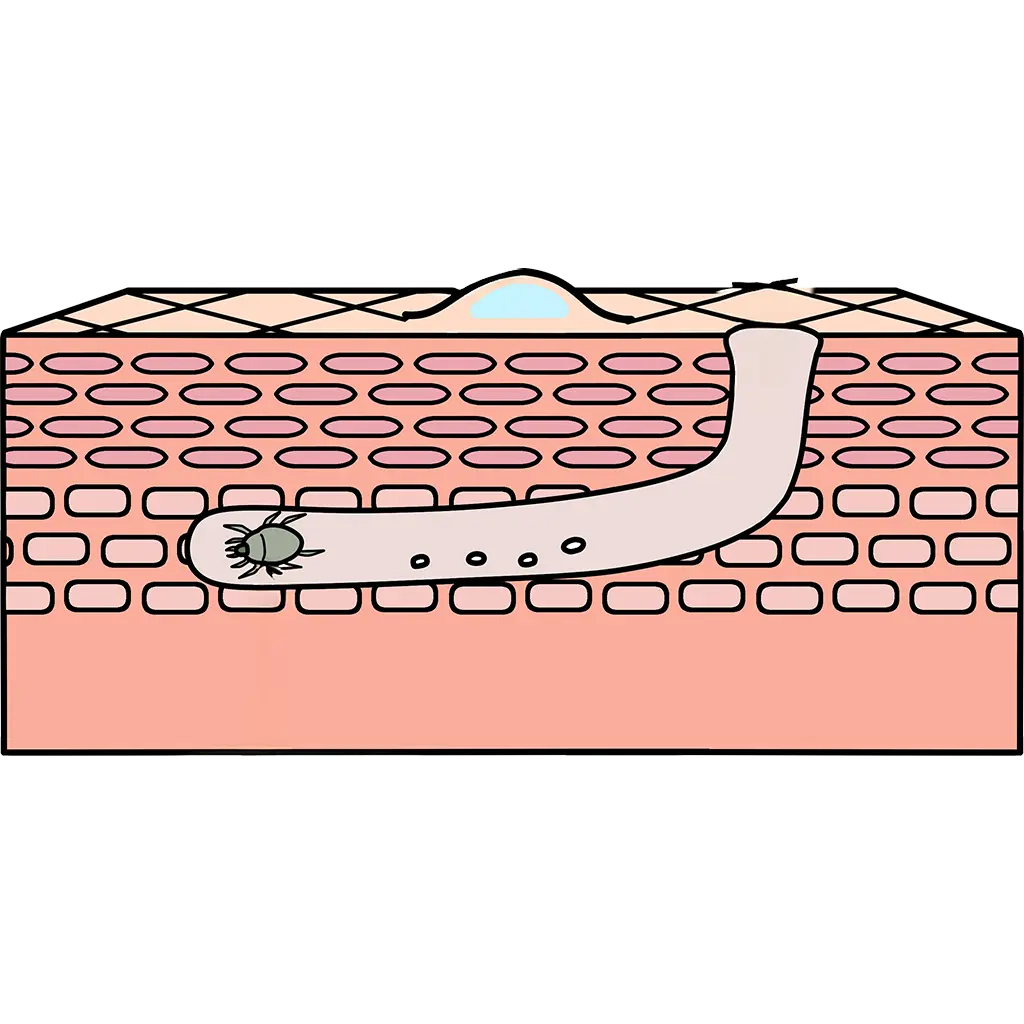

ヒゼンダニという小さなダニが皮膚に寄生して起こる感染症です。強いかゆみが特徴で、特に夜間に悪化します。手指の間や手首、脇、腹部などに赤いぶつぶつや線状の発疹が出ます。

人との接触や寝具の共有でうつるため、施設内や家族内感染に注意が必要です。治療には専用の外用薬や内服薬を使います。ヒゼンダニは高温に弱く50℃、10分間で死滅します。

長時間同じ姿勢で圧迫されることで皮膚やその下の組織が損傷する状態で、寝たきりの高齢者などに多く見られます。圧迫によって血流が悪くなり、皮膚が赤くなったり、ただれたり、ひどい場合は潰瘍になります。生活指導や外用による潰瘍治療を行います。

高齢者に多く見られる全身のかゆみを伴う皮膚の状態です。加齢により皮脂や水分が減少し、皮膚が乾燥することでかゆみが起こります。特に冬場に悪化しやすく、背中や下肢に多く見られます。治療には保湿剤の使用や入浴方法の見直しが効果的で、かゆみが強い場合は抗ヒスタミン薬を用いることもあります。

その他、「こんなことで受診していいのかな?」「何科に相談したらいいのか分からない。」など些細なことでも構いません。会話を通して、お悩み解決の助けになれればと思っていますのでお気軽にご相談ください。

当院では、厚生労働省の指針に基づき、保険診療と自費診療の区別を明確にしております。

以下のような目的での処方は、保険の対象外となり、自費診療扱いとなります:

・美白・美肌・しみ予防・アンチエイジング

(例:ビタミン剤、トラネキサム酸、L-システインなどの内服処方)

保険証を提示いただいても、上記目的は保険適用になりませんのでご了承ください。

また、厚生労働省の指針に基づき、保険診療と自費診療を同日に併用することはできません。

ご不便をおかけいたしますが、法令に基づいた適正な医療提供のため、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。